糖尿病前期該如何預防變成糖尿病?了解標準、風險與預防策略!

糖尿病前期是一個常被忽視卻極為關鍵的健康警訊,代表血糖值已高於正常,但尚未達到糖尿病診斷標準。研究顯示,糖尿病前期不僅大幅增加第二型糖尿病的風險,也與心血管疾病、慢性腎臟病、失智症及某些癌症相關。好消息是,這仍是可逆轉的階段,本文將帶你瞭解糖尿病前期的定義、診斷標準、潛在風險與有效的預防策略,幫助你及早掌握健康,避免發展為糖尿病。

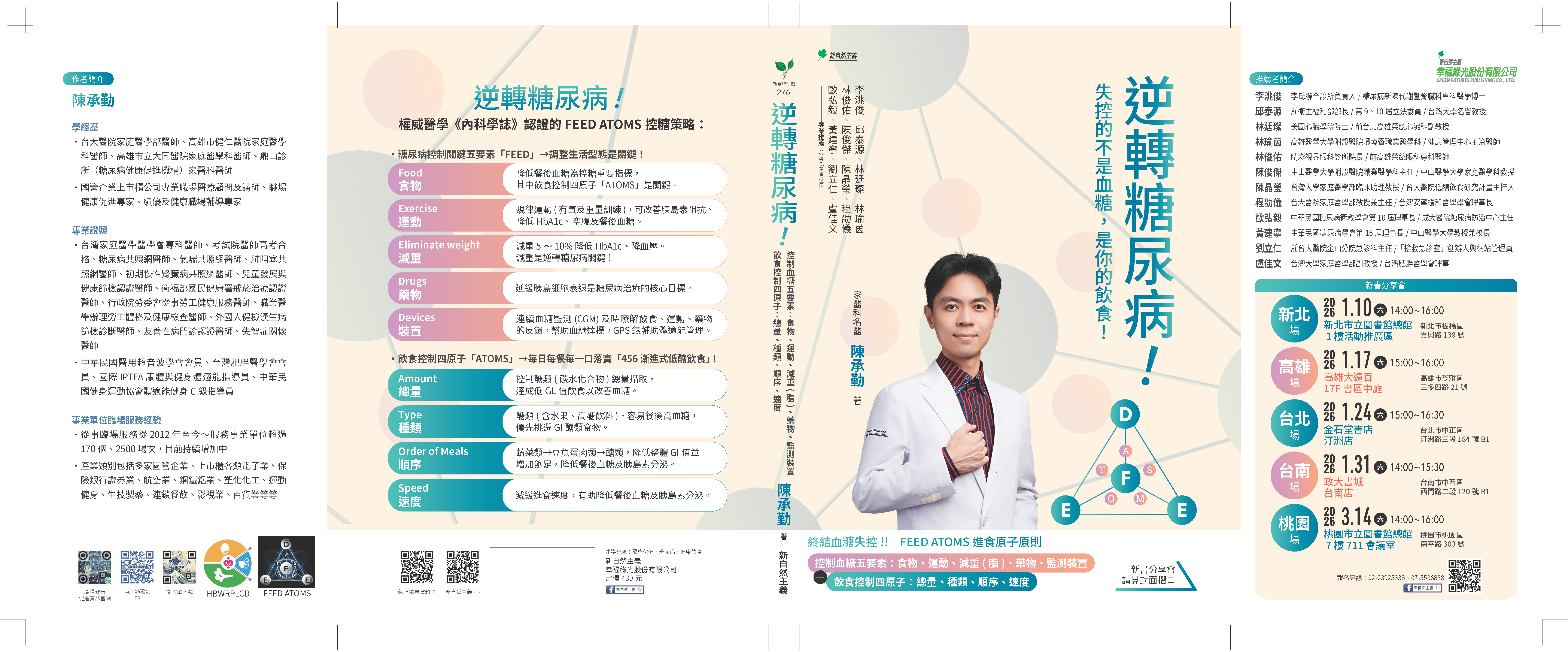

〈延伸閱讀:如何逆轉糖尿病?!〉

什麼是糖尿病前期(Prediabetes)?為何很重要?

糖尿病前期(Prediabetes),又稱為中間型高血糖(intermediate hyperglycemia),是第二型糖尿病(T2DM)發展的初期與過渡階段。這表示個人的血糖數值高於正常範圍,但尚未達到診斷糖尿病的標準。糖尿病前期不僅會增加罹患第二型糖尿病的風險,還會提高各種血管和非血管性併發症的風險,例如心血管疾病(CVD)、慢性腎臟病(CKD)、失智症、某些癌症(特別是肝癌和胰臟癌),以及較不常見的周邊和心臟自主神經病變和視網膜病變。因此,正確診斷糖尿病前期提供了監測、教育和早期介入的黃金時機,有助於改變其發展進程。

〈延伸閱讀:連續血糖監測(CGM)怎麼用?掌握原理,血糖控制不再難!〉

〈延伸閱讀:逆轉糖尿病!FEED ATOMS進食原子原則逆轉神經傳導失衡 〉

診斷糖尿病前期有哪些主要的診斷工具?

糖尿病前期的診斷主要基於三個血糖測量指標:空腹血糖 (fasting plasma glucose, FPG)、口服75克葡萄糖耐受試驗(75g Oral Glucose Tolerance Test, OGTT)2小時後血糖(2hrs PG),以及糖化血色素(HbA1c)。國際各組織對糖尿病前期診斷標準的定義存在分歧,主要差異在空腹血糖(IFG)和糖化血色素(HbA1c)的界限值上(表1)。這種差異導致全球對糖尿病前期盛行率的估算出現顯著不同。

值得注意的是,不同診斷項目標準所診斷出的糖尿病前期人群存在顯著差異,且它們對心血管疾病和死亡風險的預測能力也不同。HbA1c定義的糖尿病前期似乎與較差的預後相關。

〈延伸閱讀:糖尿病前期別輕忽!抽血檢測揪出隱形高血糖,及早預防是關鍵!〉

國際上有哪些不同的糖尿病前期診斷標準和考量?

空腹血糖異常(IFG)

指空腹血糖值高於正常,但未達糖尿病診斷標準。根據美國糖尿病協會(ADA),IFG為100–125 mg/dl (5.6–6.9 mmol/l );而世界衛生組織(WHO)則定義為110–125 mg/dl (6.1–6.9 mmol/l )。

葡萄糖耐受不良(IGT)

指在75克OGTT後2小時的血糖值(2hrs PG)高於正常,但未達糖尿病診斷標準,範圍通常為140–199 mg/dl (7.8–11.0 mmol/l)。這是大多數預防第二型糖尿病的隨機對照試驗(RCTs)的主要納入標準。

糖化血色素(HbA1c)

HbA1c反映了過去2-3個月的平均血糖水平。ADA定義糖尿病前期的HbA1c範圍為5.7–6.4% (39–46 mmol/mol);國際專家委員會(IEC)則定義6.0–6.4% (42–46 mmol/mol)。儘管HbA1c檢測方便,但其在某些情況下(如貧血、腎臟病、懷孕或某些血紅素變異)可能不準確,且在某些族群中可能會遺漏相當比例的糖尿病前期患者。

〈延伸閱讀:糖化血色素(HbA1c)是什麼?帶你掌握血糖控制的關鍵!〉

國際組織對糖尿病前期診斷標準的定義表

| 美國糖尿病協會(ADA) | 世界衛生組織(WHO) | 國際專家委員會(IEC) | |

|---|---|---|---|

| IFG | 100–125 mg/dl 5.6–6.9 mmol/l |

110–125 mg/dl 6.1–6.9 mmol/l |

- |

| IGT | 140–199 mg/dl 7.8–11.0 mmol/l |

140–199 mg/dl 7.8–11.0 mmol/l |

- |

| HbA1c | 5.7–6.4% 39–46 mmol/mol |

不推薦單獨用於糖尿病前期的診斷,使用「中間型高血糖」一詞。 | 6.0–6.4% 42–46 mmol/mol |

糖尿病前期在不同診斷定義標準下所產生的差異?

-

盛行率差異:使用ADA標準診斷的糖尿病前期盛行率可能比WHO/IEC標準高出三倍以上。

-

所診斷人群的差異:不同標準會診斷出不同特徵的人群,例如,IFG在男性中更常見,而IGT在女性中更常見。HbA1c定義的糖尿病前期患者可能具有不同的心血管風險特徵。

-

預後意義的差異:HbA1c定義的糖尿病前期與較差的心血管事件和死亡風險相關性更強,但這種風險在調整其他心血管風險因素後會顯著減弱。空腹血糖和2小時後血糖(2hrs PG)定義的糖尿病前期在調整後則未顯示出顯著的額外風險,這表明糖尿病前期的額外風險主要歸因於其他心臟代謝風險因素的集聚所導致。

-

資源限制:在低收入和中等收入國家,HbA1c檢測的成本和可用性可能受限,這使得OGTT成為一種更實際的選擇。因此,可依照地區特性、公衛資源和當地醫學文化來選擇合適的篩檢策略。

〈延伸閱讀:代謝症候群(Metabolic syndrome)的定義為何?本篇帶你認識這個「潛在的慢性健康殺手」!〉

建議進行OGTT篩檢的糖尿病高風險族群有哪些?

針對糖尿病高風險族群,強烈建議進行口服葡萄糖耐受試驗(OGTT)篩檢,以避免遺漏第二型糖尿病或葡萄糖耐受不良(IGT)的診斷,因為這些族群可能空腹血糖和醣化血色素(HbA1c)顯示為正常範圍內。

建議進行OGTT篩檢的高風險族群

-

特定族裔群體:如東亞、東南亞、印度裔亞洲人、美洲原住民和太平洋島民。

-

第二型糖尿病家族史:一等親有糖尿病史,特別是家族中有年輕型糖尿病史者。

-

肥胖者。

-

曾有妊娠糖尿病(GDM)病史的女性。

-

患有多囊性卵巢症候群(PCOS)的女性。

-

女性:葡萄糖耐受不良(IGT)在女性中更常見

-

具有心血管疾病危險因子者*。

-

根據風險評分(例如 FINDRISC、Indian Diabetes Risk Score)被判定為高風險者。

心血管疾病的危險因子包括:

- 年齡增長(Increasing age)

- 高血壓(High blood pressure):血壓過高,或有使用降血壓藥物治療。

- 血脂異常(Dyslipidemia):包括總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)和高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)異常。

- 吸菸(Smoking)。

- 肥胖(Obesity):特別是中央型肥胖(central obesity),即腰圍較粗。

- 缺乏身體活動(Physical inactivity)。

- 胰島素阻抗(Insulin resistance)。

- 代謝功能障礙相關脂肪性肝病(Metabolic dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease, MASLD)

- 不健康飲食(Unhealthy diet):例如攝取過多的含糖飲料、高度加工食品和高紅肉。

- 過度飲酒(Excessive alcohol intake)。

- 先前曾患有心血管疾病(Previous CVD)

進行 OGTT 的重要性

OGTT有助於在早期階段診斷IGT,這對於預防或延緩第二型糖尿病的進展相當重要,因為已有證據證明早期血糖控制對減少長期微血管和/或大血管併發症以及全因死亡率的益處。在考慮參與密集生活型態預防計畫或藥物預防治療時,確認IGT狀態是必要的。對於高風險者,每年或每兩年進行OGTT篩檢,能提高 IGT診斷的精準度,從而有效預防糖尿病。

糖尿病前期具有不同的風險

Whitehall II研究發現,根據美國糖尿病協會(ADA)的糖尿病前期定義,以糖化血色素HbA1c為定義之糖尿病前期(HbA1c=5.7-6.4%),比起空腹血糖異常(IFG)或葡萄糖耐受不良(IGT),具有更高的心血管疾病和全因死亡風險。

空腹血糖異常(IFG)和葡萄糖耐受不良(IGT)的病理生理機轉不同

空腹血糖異常(IFG)和葡萄糖耐受不良(IGT)。個別類型可能反映不同的病理生理機轉,其自然病程、預後風險以及對治療的反應也有差異。

IFG和IGT比較表

| 糖尿病前期類型 | 病生理機轉 |

|---|---|

| 空腹血糖異常(IFG) | 主要與肝臟胰島素阻抗相關,引起肝臟葡萄糖生成增加,造成空腹高血糖。 |

| 葡萄糖耐受不良(IGT) | 主要與周邊(尤其是骨骼肌)胰島素阻抗相關,和葡萄糖攝取和儲存受損有關,造成餐後高血糖。 |

Whitehall二期研究揭示了糖尿病前期的自然病程:胰島素阻抗可能早在糖尿病診斷前10年以上便已出現。餐後血糖升高通常於診斷前約6年發生,而空腹血糖增加一般在診斷前約2年時出現。IFG患者可能僅有早期胰島素分泌的缺陷,IGT患者通常會出現早期和晚期胰島素分泌的雙重受損。

阻力訓練有助於提升骨骼肌的質量。研究顯示,阻力運動對空腹血糖的影響可能不太顯著,其主要效益在於幫助降低餐後血糖,這也呼應了IGT患者與周邊(尤其是骨骼肌)胰島素阻抗相關,餐後適度使肌肉出力,例如核心運動、深蹲、爬階梯、超慢跑等,對於降低餐後血糖大有助益

〈延伸閱讀:什麼運動降血糖效果最好?給糖尿病患者降血糖運動的建議〉

〈延伸閱讀:正常人運動後血糖上升還是下降?運動完上升正常嗎?深入剖析!〉

〈延伸閱讀:運動健康不傷身!醫療級運動處方專為中高齡與慢性病患打造!〉

糖尿病前期的病理生理學機制是什麼?

糖尿病前期的發生是胰島素敏感性和胰島素分泌失調的結果,涉及多種複雜的機轉。胰島素阻抗與β細胞功能障礙交互作用成為促使疾病進展的核心機轉。

胰島素阻抗(Insulin Resistance)

這是糖尿病前期和第二型糖尿病發展的關鍵驅動因素。胰島素阻抗是指身體細胞對胰島素的作用反應不佳,導致需要更高水平的胰島素才能維持正常的血糖。這通常與肥胖,特別是中心性肥胖和異位脂肪堆積,如代謝功能異常相關脂肪性肝病(Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease MASLD)、低度發炎、氧化壓力、異常的粒線體功能以及組織間通訊紊亂有關。

〈延伸閱讀:胰島素阻抗指標(HOMA-IR)要當心!胰島素阻抗之定義、計算與臨床應用一次掌握!胰島素阻抗指標HOMA-IR解析〉

〈延伸閱讀:逆轉糖尿病:破解粒線體功能異常與活性氧物質的秘密 〉

β細胞功能障礙(β-Cell Dysfunction)

胰臟β細胞負責分泌胰島素。在胰島素阻抗的背景下,β細胞會代償性地增加胰島素分泌(高胰島素血症)以維持血糖平衡。然而,隨著時間的推移,β細胞可能因過度負荷而功能衰竭,導致胰島素分泌不足,最終發展為明顯的高血糖和第二型糖尿病。

〈延伸閱讀:長期血糖穩定控制的關鍵因素有那些?減緩胰島細胞衰退很重要!〉

遺傳和環境因素

遺傳傾向(基因變異)在第二型糖尿病的發展中扮演重要角色,但僅能解釋部分風險。生活方式因素(如身體不活動、不健康飲食、吸菸、過量飲酒)、心理社會因素(如睡眠不足、壓力、焦慮、憂鬱)以及產前和生命早期事件(如出生體重極端)也顯著影響糖尿病前期的發展和進程。腸道菌群失調也被認為與胰島素阻抗和糖尿病前期有關。

糖尿病前期會有哪些併發症和共病?

糖尿病前期患者除了發展為第二型糖尿病的風險增加外,還面臨多種併發症和共病的風險。這些併發症的驅動因素不僅是逐漸升高的血糖,還包括低度發炎、胰島素阻抗、氧化壓力和細胞生物能量學異常。

-

心血管和全因死亡率:IFG和IGT定義的糖尿病前期與全因死亡率和心血管死亡率的風險增加相關。儘管以HbA1c定義的糖尿病前期在未經調整的分析中也顯示出較高風險,但在調整其他心血管風險因素後,其額外風險顯著降低或不顯著。這表明糖尿病前期患者的額外風險主要歸因於同時存在的其他心臟代謝風險因素。

-

血管和心肌併發症:包括心臟事件、中風、心臟衰竭和心房顫動。IGT比起IFG,其導致冠心病和中風的風險更高。

-

慢性腎臟病(Chronic Kidney Disease, CKD):糖尿病前期與慢性腎臟病的風險增加相關。

-

代謝功能異常相關脂肪性肝病(Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease, MASLD):MASLD與糖尿病前期在病理生理學上存在共同之處,且糖尿病前期會增加MASLD進展為更高程度門靜脈發炎和纖維化的風險。

-

失智症:包括阿茲海默症和血管性失智症的風險增加。

-

癌症:特別是肝細胞癌和胰臟癌的風險增加。

-

神經病變和視網膜病變:儘管相關研究數量較少,但證據表明糖尿病前期可能增加周邊神經病變、心臟自主神經病變和視網膜病變的風險。

糖尿病前期的預防策略有哪些?

糖尿病前期的管理核心目標在於延緩、預防、進而逆轉第二型糖尿病的發生,主要依靠調整生活方式、減重,並視情況配合藥物或代謝性手術。

生活方式調整

是管理糖尿病前期的重要基礎,在多項大型隨機對照試驗中,生活型態調整已被證實能有效預防葡萄糖耐受不良(IGT)個體進展為第二型糖尿病。長期追蹤也支持其持續效益。主要策略包括飲食上的改變,例如減少含糖飲料、加工食品及紅肉的攝取,同時增加日常的身體活動量。長期追蹤研究亦表明,生活方式調整不僅能持續降低糖尿病的風險,還能有效減少心血管疾病死亡率、全因死亡率以及微血管併發症的發生。然而,對於單純患有空腹血糖異常(IFG)的人,生活方式調整的效益則尚未完全明確。

〈延伸閱讀:如何降低餐後血糖?! 良好進食順序可達成!!〉

〈相關影片:進食順序降餐後高血糖超商早餐如何吃?〉

減輕體重

透過飲食調整和增加體能活動來實現。多項大型隨機對照試驗(如中國大慶研究、芬蘭糖尿病預防研究以及美國糖尿病預防計畫)均已證實,透過生活方式的調整能有效降低第二型糖尿病的罹患率,而這些益處主要來自於體重減輕。

〈延伸閱讀:減重的一般原則一次看!正餐營養要均衡,非正餐多餘熱量需先戒除!〉

〈延伸閱讀:456健康瘦!漸進式低醣飲食(HBWRPLCD)減重控糖一次達標!〉

藥物治療

是否針對糖尿病前期進行藥物治療,需考量藥物對於身體的利弊權衡、必要性、成本效益及長期可持續性等議題。

-

雙胍類(Biguanides):雖然在許多國家尚未被批准用於預防糖尿病,但其在臨床上被廣泛用於高風險糖尿病前期成人(如BMI≥35 kg/m2、空腹血糖升高、HbA1c高或有妊娠糖尿病史)的第二型糖尿病預防。其療效在體重較重、年輕和特定族群中更為顯著,若停藥後益處可能減弱。

-

胰島素增敏劑(Thiazolidinediones, TZD):如pioglitazone和rosiglitazone,被證實能有效預防第二型糖尿病並改善β細胞功能,但有肝毒性等副作用。

-

阿爾發葡萄糖支鏈酶抑制劑 (α-glucosidase inhibitor):如acarbose和voglibose,能降低餐後血糖,並在一些研究中顯示出可預防糖尿病,具有心血管益處。

-

鈉-葡萄糖共同輸送器-2型抑制劑(Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors, SGLT2 inhibitor):在心臟衰竭或慢性腎臟病患者的試驗中,部分SGLT2抑制劑顯示出預防新發第二型糖尿病的潛力,可能通過體重減輕、改善胰島素阻抗和β細胞功能實現。

-

類升糖素胜肽-1類似物(Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonist, GLP-1 agonist)和GLP-1–GIP雙重受體促效劑:如liraglutide和tirzepatide,通過促進顯著體重減輕來顯著影響糖尿病前期的進程,增加逆轉為正常血糖的機率,並可能降低心血管疾病、慢性腎臟病和MASLD的風險。然而,這些藥物成本高昂,且停藥後體重減輕效果會喪失,其長期成本效益和可持續性仍是爭議點。

〈延伸閱讀:糖尿病藥物治療的目的是什麼?最齊全的降血糖藥物大解析!〉

維生素D補充

維生素D的主要益處在於延緩糖尿病前期進展至第二型糖尿病,並增加逆轉為正常血糖的可能性,是低成本安全性高的預防策略。一項綜合分析顯示,補充維生素D可使血糖逆轉正常的可能性提高30%。另一項系統性回顧指出,維生素D補充與第二型糖尿病風險降低相關,相對風險為0.90。

代謝減重手術

對於肥胖的糖尿病前期患者,代謝手術是目前最有效的減重方法,可顯著提高恢復正常血糖的機率,並降低進展為第二型糖尿病的風險。長期研究也支持其成本效益。

糖尿病前期逆轉為正常血糖的比率因不同策略及追蹤時間的長短而異

自然逆轉

即使沒有任何策略,部分糖尿病前期個體也可能自然恢復到正常血糖狀態。一項針對103項前瞻性世代研究的Cochrane回顧顯示,在為期1至5年的研究中,血糖恢復正常的比率介於33%至59%。對於追蹤時間6至11年的研究,這個比率會降至17%至42%。這種逆轉率在不同研究中存在差異,部分原因可能是生活型態調整的效果、糖尿病前期診斷定義的差異以及患者對預防策略的執行率不同。

生活型態調整

儘管特定研究較少明確提供「恢復正常血糖」的比率,但多項大型隨機對照試驗,如美國糖尿病預防計畫(US-DPP)和芬蘭糖尿病預防研究(Finnish DPS),都已證實生活型態調整能顯著延緩或預防第二型糖尿病的發生。雖然這些研究主要關注「預防進展」,但「恢復正常血糖」是其積極的結果之一。例如,在US-DPP研究中,儘管偏重於降低糖尿病發生率,但生活型態調整組的糖尿病發生率顯著低於安慰劑組。

藥物使用

GLP-1受體促效劑 (GLP-1 RAs) 和GLP-1–GIP雙重受體促效劑,這些藥物能顯著提高血糖恢復正常的機會。例如:

-

Semaglutide在對照組中顯著增加了血糖恢復正常的頻率。

-

Tirzepatide也顯示出服用者血糖恢復正常的頻率更高。

-

一項涵蓋8項隨機對照試驗的系統性回顧和統合分析指出,GLP-1 RA治療組比安慰劑組從糖尿病前期逆轉為正常血糖的可能性高出約 4.56倍 (OR=4.56)。

-

維生素D補充:一項針對三項隨機對照試驗的統合分析表明,補充維生素D可使血糖恢復正常的可能性增加 30%。

代謝減重手術

對於肥胖的糖尿病前期者,代謝手術是目前最有效的方法之一,能大幅提高恢復正常血糖的可能性。一項為期四年的回溯性觀察研究顯示,肥胖的糖尿病前期患者在代謝手術後恢復正常血糖的比率分別為:第一年 82%、第二年 73%、第三年 66%、第四年 58%。總體而言,糖尿病前期的逆轉比率受到多種因素影響,其中生活型態改變、藥物和代謝手術都能顯著提升恢復正常血糖的可能性。

糖尿病前期預防的成本效益、全球實施挑戰和患者偏好如何?

成本效益方面

經濟評估普遍肯定第二型糖尿病預防策略的價值,美國DPP數據顯示,透過生活方式的調整,無論是年輕成年族群(小於45歲)還是高齡族群(大於65歲),都能展現出良好的成本效益。雙胍類(Biguanides)則在65歲以下的人群中被證明具有成本效益。真實世界研究結果進一步指出,參與國家糖尿病預防計畫可以有效減少醫療成本,這主要歸功於住院、門診和急診費用的顯著下降。

全球實施挑戰及差異

在低收入和中等收入國家(LMICs),糖尿病預防策略的推行面臨多重挑戰,包括醫療基礎設施不足、經濟條件受限以及文化和社會因素的障礙。雖然在中國和印度等國,部分預防政策已經證明具有良好效果,但要實現大規模推廣仍存在許多困難。全球分析指出,LMICs中的高風險族群參與預防活動的比例相對較低,尤其是年輕成人、男性以及教育水平較低的人群。他們獲得預防性護理的機會更少。然而,非藥物的預防策略因其成本較低且對基礎設施的要求更少,在這些國家可能更具操作性和可行性。

依從性與個人偏好

長期堅持生活方式調整是個大挑戰。藥物治療,患者對雙胍類(Biguanides)的接受度不一,因為擔心副作用及依賴性,或對醫療系統的不信任,普遍傾向於非藥物策略。尤其是新型減重藥物,除了成本效應外,長期可行性及潛在風險不可不慎,例如「非動脈炎性前部缺血性視神經病變」(Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy, NAION)可能與減肥神藥成分semaglutide有關。代謝手術雖有效,但侵入性不可逆,許多人不考慮。有效的糖尿病前期預防需要根據個人的目標、價值觀和環境背景來量身定制策略,以提高執行率。

〈延伸閱讀:【健康減重-減重藥物篇💉】減重神藥真有這麼神⁉️藥物副作用需注意‼️〉

結論

『FEED_ATOMS(進食-原子)原則』針對糖尿病血糖控制衛教提供周全性策略,同樣涵蓋了糖尿病前期預防全攻略。控糖關鍵四要素(Food/Exercise/Eliminate weight/Drugs),生活型態的調整是關鍵,飲食部分強調了醣類食物(Food)對於血糖控制及減重的重要性。飲食控制四原子(Amount, Type, Order of Meals and eating Speed),藉由每日每一餐每一口落實456健康瘦!漸進式低醣飲食(HBWRPLCD),決定餐食的食物種類(Type of meals),控制好醣類攝取總量(Amount),即可控制升糖負荷(Glycemic Load, GL)值不偏高,搭配良好進食順序(nice eating Order of Meals),全程放慢進食速度(slow eating Speed),能有效降低餐後血糖波動幅度,搭配適度有氧及重訓運動(Exercise)維持長期空腹血糖、餐後血糖及HbA1c的穩定性,延緩胰島β細胞功能衰退。最終重減脂(Eliminate weigh/fat)以預防糖尿病前期的發生,進而逆轉糖尿病前期回到正常狀態。此外,可視情況以藥物(Drugs)進行糖尿病前期的預防。

〈延伸閱讀:糖尿病控糖要訣『FEED_ATOMS(進食-原子)原則』:控制高血糖及降低心血管風險〉

〈延伸閱讀:升糖指數升糖負荷是什麼?搞懂GI值、GL值,控糖減重 | FEED ATOMS原則〉

欲大宗購買(10本以上)<逆轉糖尿病!>,視書籍訂購數量享有作者優惠折扣,若欲訂購書籍歡迎聯絡我們,書籍作者將依照書籍內面您希望書寫的字句,親筆簽名並寄送至指定地址。

〈相關影片:逆轉糖尿病!〉

.jpg)